Übersicht

Inhalt

- Was wird beim jüdischen Pessachfest gefeiert?

- Juden und Christen haben gemeinsame Texte

- Was damals in Ägypten geschah

- So entgingen die Hebräer der zehnten Plage

- Die Hebräer flüchten

- Der Pharao setzt den Flüchtenden nach

- 40 Jahre Wüstenwanderung

- Stimmt die Geschichte?

- Exkurs: viele Namen, ein Volk

- Die zehn Gebote

- Der jüdische Kalender

- Die Bedeutung von Pessach

- Einige Riten des Pessachs

- Die besondere Bedeutung des Weins

- Die Shoa bzw. der Holocaust

- Ähnliche Beiträge aus der Redaktion

Was wird beim jüdischen Pessachfest gefeiert?

Du hast bestimmt schon die ein oder andere Synagoge gesehen oder gehört, dass in wenigen Tagen das jüdische Fest Pessach gefeiert wird. Lass uns gemeinsam auf eine kurze Entdeckungsreise gehen und erkunden, was an Pessach gefeiert wird, aber auch, welche Qualen das jüdische Volk während der Jahrhunderte erdulden musste.

Wir wollen Dich an dieser Stelle warnen: Die Geschichte ist teilweise grausam.

In diesem Jahr fallen das christliche Osterfest und das jüdische Pessachfest auf ein Datum: Sonntag, 20.4.25. Das jüdische Pessachfest dauert acht Tage. Es beginnt am Samstag, 12. April, bei Sonnenuntergang und endet am Sonntag, 20. April, bei Einbruch der Dunkelheit. Beim Pessachfest wird des Auszugs der Israeliten aus Ägypten gedacht, also der Befreiung der Israeliten aus der Versklavung in Ägypten. Pessach ist also ein Fest der Freiheit und wird auch Passa, Passah oder Pascha genannt. Für die jüdische Gemeinde ist es das wichtigste Familienfest im Jahr.

Juden und Christen haben gemeinsame Texte

Im Buch Exodus, das sich sowohl im zweiten Buch der jüdischen „Bibel“, dem Tanach, als auch in der christlichen Bibel findet, wird ausführlich über das damalige Geschehen des Auszugs aus Ägypten berichtet. Wenn Du eine christliche Bibel zuhause hast, kannst Du den Bericht dort im Buch Exodus und dort im zwölften Kapitel ab dem ersten Vers bis zum 16. Vers des 13. Kapitels nachlesen. Angegeben wird die Stelle so: Ex 12,1-13,16. Wahrscheinlich hast Du schon einmal bemerkt, dass ein und derselbe Satz in unterschiedlichen Sprachen unterschiedlich lang klingt. Der ursprüngliche Text über den Auszug aus Ägypten ist in Hebräisch abgefasst. Wir der Text weltweit in die jeweilige Landessprache übersetzt, wird er unterschiedlich lang. Damit aber weltweit die selbe Stelle in der Bibel und im Tanach aufgeschlagen wird, werden keine Seiten, wie beispielsweise bei einem Krimi, angegeben. Es wird die genaue Textstelle genannt.

„Bibel“ steht hier in Anführungszeichen, weil die jüdischen Gläubigen kein Buch, sondern Schriftrollen haben. Du wunderst Dich vielleicht, warum ein Text den Juden und den Christen gleich wichtig ist. Das Christentum und das Judentum sind sehr eng miteinander verbunden. Der Religionsgründer des Christentums, Jesus von Nazareth, war Jude. Er hielt sich an die jüdischen Gebräuche. Nach Jesu Tod wurden Menschen, die an ihn, seine Botschaft und seine Auferstehung glauben, als „Christen“ bezeichnet. Das kannst Du in der Bibel, genauer im 26. Vers des elften Kapitels der Apostelgeschichtenachlesen (Apg 11,26). Der christliche Glaube fußt also auf dem Judentum. Die Texte, die die Christen von den Juden übernommen haben, stehen in der christlichen Bibel im Alten oder Ersten Testament. Was Jesus tat oder verkündete, findet sich im Neuen oder Zweiten Testament der Bibel. Die Juden erkennen Jesus als Propheten an, jedoch nicht als den verheißenen Heilsbringer und Befreier (Messias).

Was damals in Ägypten geschah

Die Israeliten (Hebräer) lebten schon lange friedlich in Ägypten. Ein Hebräer wurde sogar Vize-König. Doch dann änderten sich die Zeiten. Ein neuer Pharao war an der Macht, der die Ausländer im Land zur Zwangsarbeit drängte, beispielsweise zum Städtebau. Als der Pharao sah, wie stark sich die Israeliten vermehrten, bekam er Angst, sie könnten im Konfliktfall den Feind unterstützen. Deshalb ließ er alle männlichen Kleinkinder (Erstgeburten) töten.

Aus Furcht vor diesem Erlass des Pharaos und um das Leben ihres Sohnes zu retten, wurde Moses von seiner Mutter in einem Körbchen am Nil ausgesetzt. Mose wuchs zuerst am Königshof auf, erkannte aber seine Verwandtschaft mit den Hebräern. Da diese von den Ägyptern brutal unterdrückt wurden, erschlug Mose einen ägyptischen Aufseher und floh nach Midian. Dort begegnete er auch Gott: Er sah einen Dornenbusch, der brannte, aber nicht verbrannte. Gott trug Mose auf, nach Ägypten zurückzukehren und sein Volk aus der Knechtschaft zu befreien (2. Buch Mose auch als „Exodus“, lateinisch: Auszug, bezeichnet). Doch der Pharao weigerte sich lange, die Hebräer ziehen zu lassen. Daraufhin sandte Gott Plagen über Ägypten. Die letzte Plage, bevor die Hebräer ziehen durften, war der Tod der ägyptischen Erstgeburt.

So entgingen die Hebräer der zehnten Plage

Die Hebräer strichen nach göttlicher Anweisung das Blut eines Lammes auf ihre Türpfosten. Aufgrund der Markierung ging der Todesengel an ihren Häusern vorbei, die Kinder wurden nicht getötet.

Das Wort „vorbeiziehen“ heißt auf Hebräisch „passach“. In Deutschland wird dieses Wort verwendet, im Englischen wird es als „Passover“, also als „vorübergehen, auslassen“ übersetzt.

Die Hebräer flüchten

Vor dem Tod der ägyptischen Erstgeburt sandte Gott durch Moses neun Plagen: erst färbte sich das Wasser des Nils rot, dann wimmelte es vor Fröschen, Stechmücken und Stechfliegen im Land. Als das immer noch nichts nutzt, überziehen Viehpest und Schwarze Blattern Mensch und Tier. Der Pharao bleibt stur. Also lässt Gott es hageln, sendet Wanderheuschrecken, die alles Grün fressen, und verdunkelt das Land mit einer Finsternis. Erst nach dem Töten der Erstgeburt gibt der Pharao nach und lässt die Hebräer ziehen.

Fragst Du Dich, ob tatsächlich ein Horrorszenario dem nächsten folgte? Wenn Du Dir jetzt also Gedanken machst, ob das so stimmen kann, dann steht die Wissenschaft voll hinter Dir: Es ist unklar, ob die Autoren viele einzelne Erfahrungen zu einem Schreckensszenario komprimierten oder das Alte Testament eine große Katastrophe beschreibt, bei der eine ökologische Kettenreaktion ablief, ist umstritten. Einige Forschungen sehen eine realistische Möglichkeit, dass zumindest die ersten neun Plagen in der dargestellten Reihenfolge aufeinander folgten.

Quelle: Exodus 7,1-11,10

Der Pharao setzt den Flüchtenden nach

Der Pharao war nach den Plagen völlig fertig mit den Nerven und um sein Volk besorgt, deshalb ließ er erst einmal die Hebräer aus Ägypten ziehen. Doch der Schreck währte nicht lange, der Pharao änderte seine Gesinnung und hastete den flüchtenden Hebräern mit einer großen Armee von Streitwagen hinterher. Es wäre ein blutiges Gemetzel geworden, wenn die Hebräer nicht mit Gottes Hilfe, der die Israeliten durch das Meer führte, hätten fliehen können: Moses hörte auf Gott und streckte seinen Stab über dem Meer aus, und mit Gottes Hilfe teilte sich das Meer. Die Israeliten gingen trockenen Fußes hindurch. Die ägyptische Streitmacht folgte den Flüchtenden, erreichte sie aber nicht. Als alle Israeliten sicher das andere Ende erreicht hatten, erhob Mose wieder seinen Stab, und das Wasser floss zurück. Die Ägypter ertranken.

40 Jahre Wüstenwanderung

Angeblich 40 Jahre wanderte das Volk Israel nun unter Moses Führung durch die Wüste, ehe sie an die Grenzen des Landes Israel gelangten. Dort starb Mose schließlich. 40 Jahre, das ist keine konkrete Zahlenangabe. 40 Jahre, so lang dauerte damals durchschnittlich ein Menschenleben. Also kein Erwachsener, der aus Ägypten auszog, würde wahrscheinlich das verheißene Land erreichen. Auch Mose starb, bevor er in der neuen Heimat ankam. Die Zahl 40 drückt einen Zeitraum der Buße, Besinnung aber auch des Neubeginns aus. So empfing Mose am Berg Sinai die Zehn Gebote, nachdem er 40 Tage fastete.

Stimmt die Geschichte?

Die wissenschaftliche Forschung diskutiert ausgiebig, ob die Erzählung von der Sklaverei in Ägypten und der anschließenden Wüstenwanderung geschichtlich zuverlässig ist. Eine Möglichkeit: Es ist eine Erinnerung einer hebräischen Gruppe, die in Ägypten Frondienste verrichtete und fliehen konnte. Die andere Möglichkeit: Die eben geschilderte Erfahrung war die geschichtliche Grundlage für die Erzählung. Man weiß es einfach nicht. Doch das ist auch nebensächlich. In der Geschichte vom Auszug aus Ägypten fühlen sich alle zwölf Stämme Israels als ein Volk. Die Geschichte ist also identitätsstiftend.

Exkurs: viele Namen, ein Volk

Jude, das Wort bezeichnet ursprünglich eine Person, die aus Judäa stammt. Die Gegend liegt im Süden des heutigen Staates Israel. Ihr Zentrum ist die Stadt Jerusalem. Der Name geht auf einen der zwölf Söhne Jakobs zurück. Zehn Stämme lebten im Norden, die beiden Stämme Juda und Benjamin im Süden. Der Vater aller zwölf Stämme, Jakob, bekam nach einem nächtlichen, verlorenen Kampf mit einem Engel von Gott einen Beinamen: Israel („Gott möge siegen“). Das ist bis heute die Bezeichnung des jüdischen Volkes als auch seines Landes. Sich selbst bezeichnet das Volk als „Israel“ oder „Kinder Israels“, also als Nachkommen von Israel/ Jakob.

Übrigens: Jüdisch ist jede Person, die von einer jüdischen Mutter geboren wird oder zum Judentum übertritt. Das nennt sich „Matrilinearität“. Derzeit werden in liberalen jüdischen Gemeinden auch Kinder eines jüdischen Vaters und einer nicht-jüdischen Mutter als Juden anerkennt. Die Diskussion, wann Kinder jüdisch geboren sind, hält an.

Im Judentum gibt es zahlreiche Strömungen, wie beispielsweise die liberalen oder die orthodoxen Juden. Letztere hats Du bestimmt schon einmal gesehen: Sie sind leicht an der langen Locke an jeweils einer Schläfe zu erkennen.

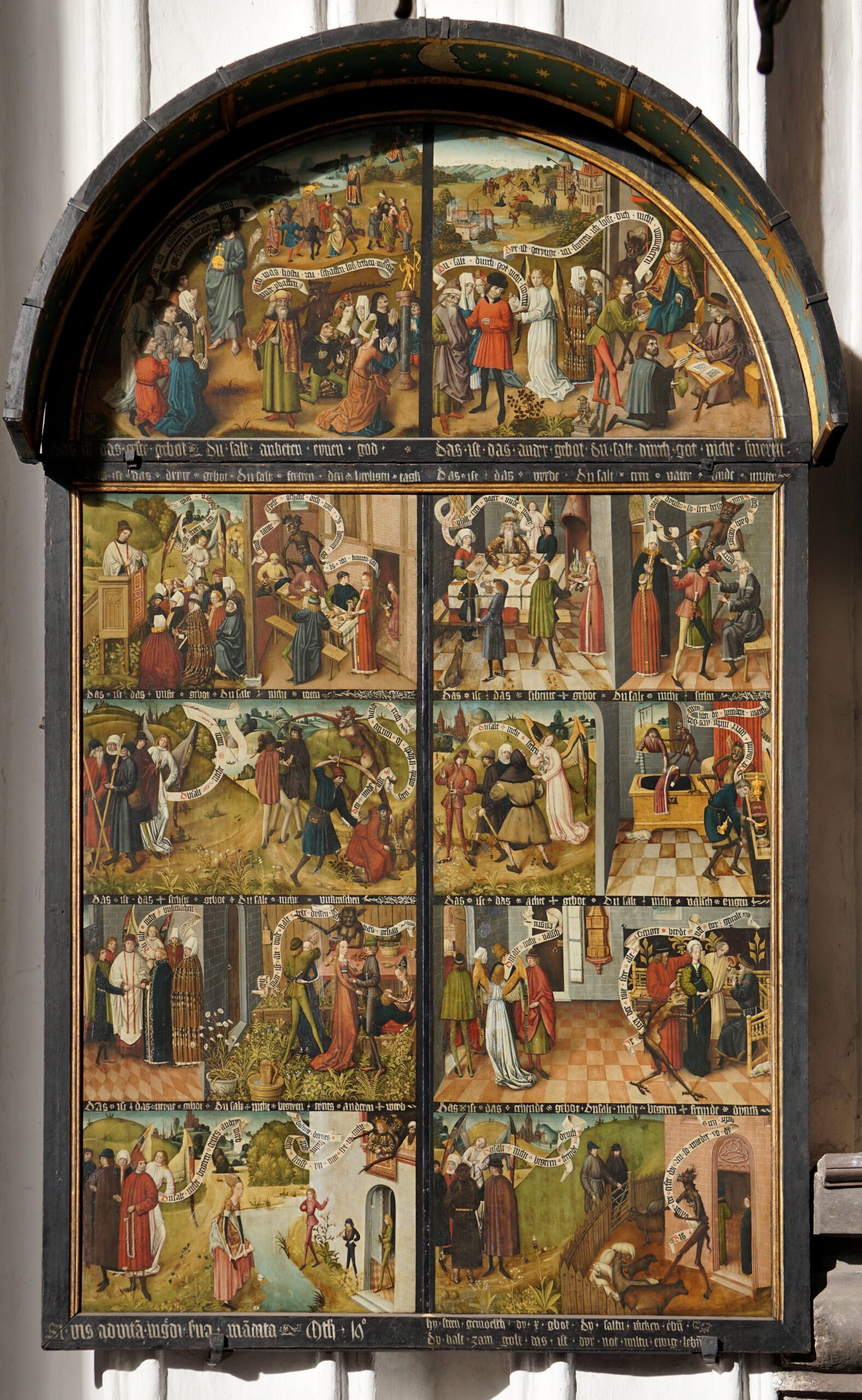

Die zehn Gebote

Während der Wüstenwanderung werden Mose die Zehn Gebote von Gott auf dem Berg Sinai offenbart. Gott erinnert zuerst daran, dass er der Ewige ist, der die Israeliten aus dem Sklavenhaus Ägyptens geführt hat. Da Gott dies getan hatte, vertrauten die Israeliten ihm und nahmen die Gebote an. (Ex 24,7). Das war vor etwa 3.000 Jahren. Das Volk Israel tat damit einen bedeutsamen Schritt: Umringt von Religionen, in denen es jeweils viele Götter gab, bekannte sich das Volk der Israeliten also zu einem einzigen Gott.

Im Talmud heißt es, dass dies lebensrettend war: Hätten die Israeliten die Gebote nicht angenommen, wäre die Welt wieder ins Chaos gestürzt. Der Talmud ist das Hauptwerk der „mündlichen Lehre“ und umfassen Diskussionen jüdischer Gelehrter aus mehreren Jahrhunderten.

Die Zehn Gebote findest Du auch im Alten Testament der christlichen Bibel (Ex 20,1-20).

Der jüdische Kalender

Die Juden haben einen eigenen Kalender. So leben wir heute nach dem jüdischen Kalender im Jahr 5785. Geschäfte werden jedoch nach dem weltweit gültigen, gregorianischen Kalender abgewickelt. Du nutzt diesen wahrscheinlich täglich auf Deinem Handy. Der jüdische Kalender ist ein Sonne- Mond-Kalender (Lunisolarkalender). Er ist an den Mondphasen ausgerichtet. Die so genannten „Normaljahre“ haben zwölf Mondmonate. Zur Angleichung an das Sonnenjahr gibt es in etwa jedes dritte Jahr ein Schaltjahr. Die Monatsnamen sind chaldäisch und stammen aus dem babylonischen Exil (597 v. Chr. bis 539 v. Chr.). Damals wurde Jerusalem und das Königreich Juda vom babylonischen König Nebukadnezar II. erobert. Das Volk wurde verschlepp, lebte aber relativ bequem im babylonischen Reicht. Als Kyros II. Babylon eroberte, durften die Israeliten wieder zurückkehren.

Heutzutage beginnt das jüdische Jahr im Herbst mit dem Tischri, der nach jüdischer Auffassung der Monat ist, in dem die Menschheit erschaffen wurde. In biblischer Zeit begann das Jahr mit dem Monat Nisan im Frühjahr. Der Nisan ist der Monat, in dem die jüdischen Vorfahren aus Ägypten auszogen.

Wird der Kalender religiös gebraucht, wird Nisan als erster Monat betrachtet, Tischri aber erst als siebter. Der Auszug aus Ägypten und die Geschehnisse am Sinai werden religiös höher bewertet als die Schöpfung der Welt durch Gott.

Die Bedeutung von Pessach

Pessach ist eine „Leidens-Gedächtnis-Feier“ (Judentum für dummies, S.147): Zum einen wird der Leidensgeschichte des Volkes unter der ägyptischen Herrschaft gedacht. Der Auszug ist nicht nur ein vergangenes Ereignis. Es findet im Hier und Jetzt statt. Die Gegenwart wird in Erinnerung an dieses Ereignis gelebt und spendet geistiges Leben. Das ist der feierliche Charakter Pessachs. Zum anderen ist Pessach ein Fest, eine freudige Veranstaltung.

Schon Wochen vorher beginnen die Vorbereitungen für Pessach, denn zum Fest darf nichts Gesäuertes im Haus sein. Da die Hebräer laut Bibel Ägypten fluchtartig verlassen mussten, konnten sie keinen Sauerteig mehr ansetzen und Brot backen. Deshalb darf zu Pessach kein Produkt oder Produktzusatz aus Weizen, Roggen, Hafer, Dinkel und Gerste im Haus/ in der Wohnung sein oder gegessen werden. Es gibt auch ein besonderen Pessach-Geschirr, das zuvor nicht mit Gesäuertem (hebräisch: Chametz) in Berührung kam. Das Haus wird vorab gründlich geputzt.

Einige Riten des Pessachs

Pessach dauert acht Tage, in Israel nur sieben. Der erste Abend ist der wohl wichtigste Festtag: der Sederabend. „Seder“ bedeutet im Hebräischen „Ordnung“. Es ist ein 15-stufiges Ritual. Es wird am Abend mit der Familie gefeiert, ein zweites Mal außerhalb Israels mit der Gemeinde. Alle sind festlich gekleidet und nehmen ein Büchlein zur Hand, die Haggada. In ihm ist der genaue Pessach-Ablauf festgeschrieben. Die Bezeichnung leitet sich vom hebräischen Verb „haggid“ ab, das „erzählen, erläutern“ bedeutet. Heute gibt es viele unterschiedliche Haggadot (Plural von Haggada) in Form und Ausgabe, die den Exodus nachzeichnen, Texte je nach Strömung im Judentum und gehen auf Themen der jeweiligen Zeit ein.

Der Seder-Abend hat zwar eine gewissen Abfolge, wird aber sehr individuell gefeiert. Während manche eine Party feiern und nur ein paar wenige Gebete und Lieder singen, ist es für andere eine intensive, spirituelle Erfahrung, bei dem kein Punkt der Haggada übersprungen wird. (Judentum für dummies, S.151)

Kinder machen beim Sederabend mit. Sie stellen die traditionellen vier Fragen, die mit der Frage „Was unterscheidet diese Nacht von allen Nächten?“ beginnen. Kinder spielen während des Abends auch Szenen der Rettung aus Ägypten nach.

Zu Pessach gibt es am ersten Abend einen Seder-Teller. Darauf liegen ein Schenkelknochen vom Lamm (Zeroa), ein hartgekochtes Ei (Beitza), Bitterkraut, oftmals mit glatten Blättern (Maror), Apfelmus (Charosset), Grünzeug (Karpas) und anderes Bitterkraut (Chazeret). Jede Zutat hat eine symbolische Bedeutung. So steht beispielsweise der Schenkelknochen des Lammes das ganze Tier, mit dessen Blut der Türpfosten der israelitischen Häuser in Ägypten bestrichen wurden.

Die besondere Bedeutung des Weins

Und es gibt Wein oder Traubensaft. Je ein Becher steht für die Herausführung aus dem Frondienst, Errettung aus der Sklaverei, Erlösung und Annahme als Volk (Ex 6). Während der gesamten Zeremonie steht auch ein fünfter Becher Wein auf dem Tisch. Er wird nicht getrunken, sondern steht für den wichtigen, biblischen Propheten Elija. In der messianischen Zeit (Zeit des Erlösers, Ankunft des Messias) wird er die ungeklärten Probleme lösen (1 Kön17 – 2 Kön 2). Elija geht der von den Juden erhofften, endzeitlichen Erlösung voraus. Nach ihm, so der jüdische Glaube, wird der Messias die Israeliten sammeln und in ihr Land führen.

Beendet wird die Sederfeier mit dem Satz „Nächstes Jahr in Jerusalem“. Damit wird dem Wunsch, in ein wiederaufgebautes Jerusalem zurückzukehren, Ausdruck verliehen. Jerusalem ist für das Judentum die Stätte des Tempels und Hauptstadt des Königtums Davids. Vor allem repräsentiert Jerusalem einen Ort des Wehklagens, einen »Brennpunkt messianischer Hoffnung und der Ort der schon bald erwarteten Auferstehung«.

Die Shoa bzw. der Holocaust

Die Judenverfolgung unter den Nationalsozialisten im sogenannten „Dritten Reich“ ist ein wirkliches, geschichtliches Ereignis. Sie fand statt. Sechs Millionen europäische Juden wurden damals ermordet, meist in Konzentrationslagern. Dort wurden sie vergast. Es war ein Genozid an der jüdischen Bevölkerung. Der Nationalsozialismus (NS) war antisemitisch. „Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Juden, die sich als Hass gegenüber Juden äußern kann. Rhetorische und physische Manifestationen des Antisemitismus richten sich gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum, gegen jüdische Gemeindeinstitutionen und religiöse Einrichtungen.“

Der Holocaust betraf aber nicht nur Jüdinnen und Juden. Auch andere Gruppen fielen ihm zum Opfer, etwa Roma und Sinti, Homosexuelle und politische Gefangene.

Der Begriff „Holocaust“ wird von Jüdinnen und Juden teilweise abgelehnt. Sie empfinden die Bezeichnung „Holocaust“ als problematisch, weil das Wort in seiner biblischen Bedeutung eine religiöse, kultische Handlung meint. Der Holocaust im Nationalsozialismus war jedoch ein systematischer Massenmord.

Von vielen Jüdinnen und Juden wird deshalb das Wort „Shoah“ (sprich: Scho´ah) verwendet. Das Wort Shoah (manchmal auch: Shoa geschrieben) kommt aus dem Hebräischen und bedeutet so viel wie „Untergang“, „Katastrophe“. Ebenso wie der „Holocaust“ wird die Shoah zur Bezeichnung der Massenvernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden während der nationalsozialistischen Herrschaft verwendet. Der Begriff kommt auch in der Unabhängigkeitserklärung Israels von 1948 vor (nicht jedoch in den deutschen Übersetzungen). In Israel gibt es seit dem Jahr 1951 einen Gedenktag an die Shoa. Der „Jom ha-Shoa“ erinnert gleichermaßen an die Ermordung der sechs Millionen Juden wie auch an den Heldenmut der Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer. In Israel ertönen an diesem Tag vormittags landesweit Sirenen und das öffentliche Leben ruht für zwei Minuten.

Heute leben etwa 9,35 Millionen Juden in Israel und 1,13 Millionen Juden im Großraum New York. Jeder vierte New Yorker ist Jude. Über eine viertel Million Juden leben heute in Manhattan.

Das folgende Video von „MrWissen2go Geschichte | Terra X“ behandelt, welche Ideologie hinter dem Holocaust steckt, wie sich der Völkermord ab der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 schrittweise anbahnt und wie der Terrorapparat des NS-Staats ihn schließlich plant und durchführt.